1980年10月,赵伯平在北京接见《白龙口》演职人员

德高望重、刚正不阿、深受三秦父老尊敬的赵伯平同志虽已离开我们,但每当忆及他的一身正气和革命业绩时,敬仰之情油然而生。尤其是对他关心支持秦腔事业获得的辉煌成就,更是历历在目,恍如昨日,永志难忘。我谨以亲身经历的几件事一一叙述,以表缅怀。

(一)

解放初期,西安面临的形势十分严峻,工作千头万绪。赵伯平同志肩负重任,日理万机,依然在百忙中关心秦腔事业的振兴,对易俗社关怀备至。1950年12月31日他以中共西安市委书记的名义给易俗社提出了三点建议。他首先充分肯定易俗社在过去38年中,曾创作出数百种历史剧,训练出大批的艺术人才,在西安的戏剧活动史上,有着相当的成就。但在反动政权的统治下,没有得到应有的发展。为了使它能担负起重要的任务,他建议易俗社一要注意改造旧剧,编写新剧。他认为过去易俗社有不少历史剧,内容偏重于迎合某些观众的低级趣味,有些甚至含有或多或少的封建毒素,这些剧本都需加以改编。新的革命观点的历史剧,则必须在加强创作者的学习与思想改造的基础上进行创作。二要加强教育,实行民主管理。要求组织全社人员进一步学习革命理论,特别是学习毛主席的文艺思想与党关于文艺工作的方针政策。在社内实行民主管理制度,发挥全体社员的积极性。三是整顿资财,增加收入,在可能范围内逐步改善演职人员生活,提高待遇,使其安心致力于戏剧事业,充满信心地为劳苦大众和社会主义建设服务。

这三点建议完全符合党中央和政务院后来发出的关于戏剧工作“改人、改戏、改制”的方针,对易俗社这个从旧社会胎变过来的剧团,具有非常重要的针对性和现实的指导意义。由于易俗社在38年的历史中,对秦腔戏曲的改进和创新有过辉煌的成就,因而在演职人员中不自觉地有一种优越感,同时也不可避免地存在着与旧社会孪生的种种恶习。所以赵伯平同志的建议,对易俗社工作的改革创新,都起到了积极的作用。

(二)

秦腔是我国戏曲宝库中的一朵绚丽的瑰葩。她具有广泛的群众基础,尤其为西北人民所喜爱。但由于历史的局限,一直未能传播全国各地。在50年代中期,省、市领导一直在酝酿把秦腔拍成电影,利用电影这个最先进的传媒手段广为宣传秦腔。但是要拍电影有许多难题,请哪个电影制片厂拍摄?拍什么戏?是折子戏还是本戏?拍传统剧还是现代剧?由一个剧团拍戏或是由几个剧团联合拍?由哪些演员参加,等等。围绕着这一系列问题,秦腔演艺界和主管部门都各有自己的看法。省戏曲研究院建议拍《游西湖》,易俗社推荐《三滴血》,其他秦腔剧团的一些著名演员则认为既是拍摄秦腔就应表现生、旦、净、丑各个方面的艺术才能,主张拍折子戏,照顾各个方面。当时赵伯平同志任省委第二书记,他曾多次召集文艺主管部门的领导及秦腔界知名艺人讨论,集思广益,并在省委领导层中交换意见,经过深思熟虑后,决定交长春电影制片厂拍摄,并请长影导演来西安确定剧本挑选演职员。长影导演张新实、刘国权率领的摄制组在西安和外县看了许多戏,经反复讨论对比,最后提出了一个完整的拍摄计划,经省委批准执行。

彩色艺术片:秦腔传统剧《火焰驹》。

电影导演:长影的张新实、刘国权。

电影剧本修改:谢迈千、张新实、杨公愚等。

舞台剧导演:杨公愚、惠济民、苏育民等。

音乐设计:薛增禄、荆生彦。

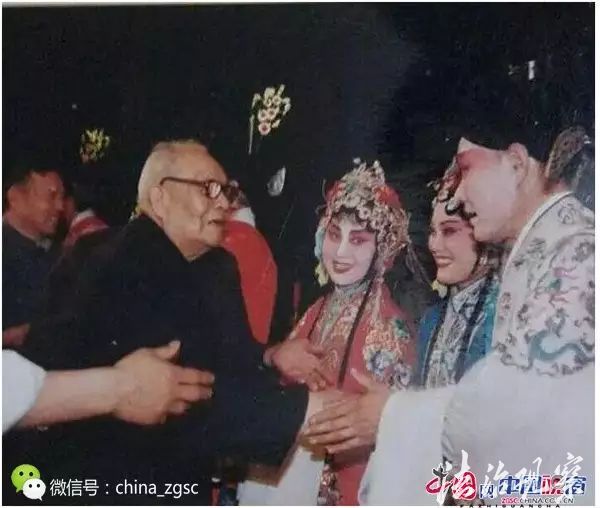

演员从各剧团抽调。由三意社的肖玉玲(饰黄桂英),省戏曲剧院的李应贞(饰丫环),易俗社的陈妙华(饰李彦贵),以及名演员刘毓中、苏育民、孟遏云、肖若兰、周辅国等组成《陕西省秦腔电影剧团》,团长杨公愚、副团长薛增禄、苏育民,由陕西省文化局副局长罗明率领,于1957年12月赴长春电影制片厂拍摄,历经半年完成。电影在全国放映后获得普遍好评,成为秦腔事业中的一次飞跃。须知万事开头难。在它诞生的过程中,经历了难以想象的曲折,而赵伯平同志胸怀秦腔这个大局,排除的种种困难远非局外人所能了解。值得庆幸的是,1958年2月14 日,毛主席到长影视察,特地来到《火焰驹》录音室。那时我们正在录“表花”一场的唱段,我们立即迎上前去与毛主席握手致敬,毛主席问我们拍的什么电影?我们说是陕西的秦腔《火焰驹》。毛主席亲切地说:秦腔,是西北人民爱看的戏,我在延安看过。当毛主席与我们谈话时,摄影记者咔嚓一声,留下了肖玉玲、李应贞和我与毛主席亲切谈话的镜头。

(三)

1958年夏易俗社将赴北京作汇报演出,赵伯平同志得悉后认为,刚拍完《火焰驹》,正可借这一东风,大张旗鼓地宣传一下陕西戏曲工作所取得的成绩,若由易俗社单独赴京演出,不足以表现几年来陕西戏曲事业发展的全貌,应该组成一个包括秦腔、眉户、碗碗腔的大型演出团赴京。他的这一设想得到了省委其他领导的赞同与大力支持,于是召集省、市委宣传部、文化局和省戏曲研究院、易俗社的主要负责人开会商量,与会者一致认为陕西戏曲事业经过几年努力,呈现出一派繁荣景象。秦腔剧目的创作与改编,青年演员的培养与成长,音乐的改革与创新,都有很大的进步。眉户现代剧《梁秋燕》已成为家喻户晓的节目;碗碗腔《金琬钗》在音乐和表演上均有较大的突破,把一个原来是皮影戏的小戏搬上了大舞台,成为一个大型的新剧种,这是很了不起的创新。一致赞同赵伯平同志的建议,组成一个大型的陕西省戏曲演出团晋京汇报演出。这个提议很快得到省委批准,随即组成了由省文化局副局长罗明及杨公愚、毕雨、史雷为正副团长的总团部,下设三个分团,一团是易俗社,二团是省戏曲剧院的秦腔团,三团是省戏曲剧院的眉碗团。立即选定剧目和演职人员,分头加工排练,并聘请有名望的戏曲专家指导,各个剧目都有了很大提高。赴京前,赵伯平同志对对罗明等正副团长作了重要指示,一、要向在京的陕籍领导汇报这次演出的剧种、剧目和主要演员阵容,力争他们的全力支持;二、要邀请首都文艺界,特别是戏曲界的专家看戏,虚心听取各方面的意见;三、这次赴京演出不是代表某一个剧院,而是代表陕西全省,要着眼于为三秦争光,为国争光。因此要做好全团人员的思想工作,要有一盘棋的思想,演好了是全团的光荣,演不好是全团的失败。这一指示,对演出团在京长达两个月的演出获得成功起了重要作用。演出团在京期间,得到陕籍在京领导同志习仲勋、杨明轩、汪锋、张奚若、贺晋年、张邦英、高登榜等的殷切关怀与支持,他们给演出团出谋划策,邀请首都文艺界与演出团联欢。首都文艺界和戏曲界的知名人士如梅兰芳、田汉、欧阳予倩、曹禺、尚小云、荀慧生、马少波、张庚、张真等都亲临剧场观看演出,并在《人民日报》、《光明日报》、《北京日报》、《戏剧报》上发表了数十篇很有份量的文章,盛赞演出成功,誉满京城。党和国家领导人刘少奇、周恩来、朱德、彭德怀、贺龙、陈毅、薄一波、罗瑞卿等曾多次观看演出,周总理还特地设便宴招待演出团全体同志。国务院机关事务管理局局长高登榜说:“这次陕西戏曲演出团在国务院礼堂十进十出,是建国以来所没有的。”演出团于1959年初载誉回陕,省文化局在人民大厦举行盛大欢迎会,省委张德生、赵伯平、方仲如等负责同志和文艺界的知名人士数百人出席会议,盛况空前。

(四)

陕西戏曲演出团在京演出期间,首都戏曲界普遍反映我们的戏衣不适应舞台需要。针对这一情况,赵伯平同志告诉罗明,省委领导同意给演出团的三个分团各添置一副戏箱,每副戏箱为八万元。新创办的陕西省戏曲学校,因家底很薄,也批准为其添置新戏箱一副,也是八万元。专款专用。为订制戏衣、道具,1959年春,演出团派我和赵兴(省戏曲剧院干部)到上海和杭州联系采办。因需要丝绸用料数量过大,无法完成。正当我俩一筹莫展之际,得知赵伯平同志正在上海开会,住在锦江饭店。我们立即向他汇报了所遇到的困难。他听后让我们等候几天。数日后,告知我们已和中共浙江省委财贸部部长李维新谈好,由浙江省商业厅支援我们所需丝绸,将来从拨给陕西省的丝绸计划中扣除,让我们直接去办理手续。至此我们原来无法解决的困难,在赵老的关怀下就迎刃而解了。

(五)

西安易俗社创建于1912年,是一批具有资产阶级民主主义思想的学者所创办,其宗旨为“辅助社会教育,启迪民智,移风易俗”。它创作了数百个剧本,培养了一批又一批的演员,建立了民主管理制度。这些在社会上都有相当影响。1957年,中央文化部艺术局局长田汉来陕视察戏曲工作时,曾对赵伯平同志和易俗社的同志讲:“易俗社建社已有40多年,再过几年,就是半个世纪。现在世界上有半个世纪历史的剧团,只有两个,一个是法国的芭蕾舞团,一个是莫斯科大剧院。过几年,再加上易俗社,就有三个长达半个世纪历史的剧团了。因此你们要很好地总结一下,到50周年时要隆重纪念,文化部要派人参加。”

1961年易俗社着手撰写50年的总结。一是全国政协要,二是准备50周年大庆。但对易俗社的历史应如何评定,是一个非常棘手的问题。杨公愚领着我去请示赵伯平书记。赵老开门见山地说,总结易俗社历史经验,要用马列主义辩证法的观点来分析其功过,对其在西北戏曲界的历史地位不能抹煞,对其改良主义的不彻底性也不能掩盖,要实事求是地有褒有贬,功过分明,客观地、公正地总结其历史。他认为重点应分三个阶段:创办初期到抗日战争前期为兴旺时期,它以戏曲学校的方式管理,一方面学习技艺,一方面学习文化,这与旧式戏班迥然不同。它有实力雄厚的创作队伍(专业与业余),编写了几百个剧本,是对秦腔戏曲的一大贡献。但在这些剧本里既有精华,也有糟粕,既有歌颂民族英雄爱国主义的剧本,也有宣扬封建迷信、因果报应低级趣味的戏,不能笼统地说编写的几百个剧本都是好戏,都是成绩。它每隔三年,一班又一班接连不断地培养演员,成为一种后浪推前浪的势头,大批有名的演员就是在这种浪头下成长的,因而才能在观众中确立起久演不衰的地位。他认为一个剧团没有自己的优秀剧目,没有尖子演员,那就不会受到观众的欢迎。从抗战中期到解放前夕,是它逐渐衰落的时期。这期间主管社务的负责人良莠不齐,有的人背离了原来创办的宗旨,演了一些荒诞不经的戏,甚至是反共的戏(如《玉祥门》等);一些演员沾染上恶习,不仅未能易俗,反而为俗所易,在反动政权统治下,不可避免地成为其牺牲品了。解放后是它的新生时期。总结时应该强调这一点。解放后人民政府接办了易俗社,加强了党的领导,使其在党的文艺政策指导下,演出了许多现代戏,逐步整理旧戏,加强了对职工的思想教育。在抗美援朝中,参加了“中国人民赴朝慰问团”,为中国人民志愿军慰问演出。它是陕西戏曲剧团第一个赴朝慰问的秦腔团,历时半年,经受了激烈的战火考验,是演职人员思想改造上的一次升华。后来又赴甘肃和福建前线参加了慰问中国人民解放军的活动,坚持长期到农村、工厂、部队为工农兵演出。但也有不足之处。因此,要认真总结经验,提高认识,加快步伐,繁荣党的文艺事业。赵伯平同志越谈越兴奋,还提到他20年代在西安上中学时看戏的情景。他说那时他是个穷学生,爱看秦腔,尤其是易俗社的戏。买不起座票,就买根签子(一种竹制的签子,也就是站票),一站两三个钟头,也不觉得累。他还能讲出看的那出戏,甚至还能背出几段唱词,使我们深感惊讶!

根据赵伯平同志的指示,省文化局派艺术处干部丁洁和我共同撰写总结。我们阅读了大量资料,经过半年多时间反复修改,写出了六万多字的初稿,由杨公愚送请赵伯平同志审阅定稿。

(六)

1978年秋,我和杨克忍(话剧《卧虎镇》的作者,和赵伯平也熟识)到北京,去中组部招待所拜访赵老。那时他刚从湖北沙市回京不久,十多年不见,他显得苍老了,但精神很好。我们把新创作的秦腔《西安事变》剧本送他审阅,他非常高兴,问我们剧中周恩来率领的中共代表团是否出现?我们说这是剧本的主要情节,他说这就对了。赵老说,没有中共代表团到西安,竭力主张不要杀蒋介石,和平解决西安事变就不可能。他告诉我们1936年12月12日发生“双一二”事变时,他还被关在“陕西第一模范监狱”里。事变发生后的第六天,才无条件释放出狱,旋即和党组织取得联系,参加了省委工作。他说当时西安形势十分复杂,民众情绪激昂,普遍要求杀蒋,以谢国人;东北军和西北军的将士也竭力要求杀蒋,尤其是东北军的将士有亡国亡家的切齿仇恨,高唱“打回老家去”,对蒋的不抵抗政策满腔愤怒;再加上一些托派分子的蛊惑煽动,各界人士认为杀蒋乃天经地义,就在这种错综复杂的情势下,中共代表团力主和平解决西安事变,其所处的环境十分险恶。但经周恩来力陈杀蒋与放蒋的利弊,与张学良和杨虎城取得共识,终于和平解决了西安事变。1979年10月,易俗社的秦腔《西安事变》,在全国政协礼堂参加了中华人民共和国建国30周年献礼演出。赵老看后,称赞这个剧在复杂的历史事件中概括地反映了历史面貌,公正地评价了张、杨两将军的历史地位,真实地再现了周恩来在谈判中的斗争艺术。赵老还谈到这个戏的第五场张学良与杨虎城有段对唱,选用了秦腔《苏武牧羊》的唱腔,选得好。这是群众喜爱的传统唱腔,很中听。如果唱词再充实一些,那就更好了。

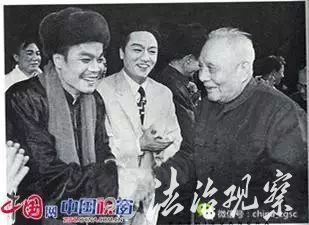

1980年我和杨克忍创作了秦腔现代戏《白龙口》。该剧是写刘少奇于1936年春奉党中央之命去华北途经陕西渭北的一场斗争。该剧赴京参加汇报演出时,赵老看了戏,接见了演员,合影留念,心情非常高兴。然而万万没有想到这次看戏谈戏,竟成了我们与关心支持易俗社的赵老难忘的诀别!回忆往事,浮想联翩。这位为秦腔事业呕心沥血的老革命家永远功垂三秦,光照人间。(1996年9月于易俗社)